Quel modèle pour favoriser le travail avec ou après un cancer ?

26 octobre 2021

temps de lecture : 16 mn

5 pages A4

Auteur.

Pascale Levet, iaelyon School of Management – Université Jean Moulin Lyon 3Le cancer du sein affecte aujourd’hui une femme sur neuf ou dix selon les sources, la moitié sont en âge de travailler et connaissent un arrêt moyen relativement long (9 à 12 mois en France). Or, de plus en plus de femmes expriment l’envie ou le besoin de travailler pendant leur traitement, et seule une minorité d’entre elles y parviendra. Que peut-on apprendre de l’expérience de ces femmes et des entreprises qui les emploient pour progresser vers un travail constructeur de santé ?

Dans un récent travail de recherche, nous nous sommes penchés sur les enjeux auxquels font face les parties concernées par ces situations : les salarié·e·s, leurs managers et leurs collègues, les services de santé au travail, les élus du personnel… À l’occasion de l’initiative Octobre rose, campagne annuelle de la Ligue contre le cancer qui vise à sensibiliser au dépistage du cancer du sein, nous vous en présentons ici les principales conclusions qui montrent que des voies sont possibles pour innover.

Ceci passe notamment par une meilleure prise en compte des savoirs d’expérience du travail avec la maladie des salariés et de leur entourage professionnel, au service d’une organisation du travail revisitée pour un travail en santé.

« Plus de la même chose »

Concilier travail et cancer est difficile. Une première série d’explications de ces difficultés met en avant la méconnaissance ou le manque de sollicitation des dispositifs de maintien en emploi disponibles, comme la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), cheval de bataille de nombreuses associations de malades face à un recours qui reste limité. Essentiellement parce que de nombreuses personnes jugent ce recours à un « statut » inadapté :

« On m’a dit, “si tu ne demandes pas la RQTH, ce sera plus difficile. Ce statut te protège”. Mais moi, je ne suis pas handicapée, j’ai eu un cancer. Et je ne veux pas qu’on me traite comme devant d’abord être protégée, je veux qu’on me laisse voir comment je peux reprendre ma place, redevenir performante ».

D’autres explications de la difficulté à concilier travail et cancer invoquent la nécessité de dépasser le caractère « tabou » du cancer dans l’entreprise. Il faudrait donc le « désinsulariser » et sensibiliser chacun – et surtout les managers – à cette maladie.

« Quand on a su que j’étais malade et que ça allait durer, on s’est mis à me parler comme à un crétin. Comme si j’étais pestiféré. C’était pas méchant, c’était con (sic) ».

D’autres enfin insistent sur les effets de la maladie et de ses traitements sur la santé mentale et militent pour le recours à des dispositifs de coaching, pour redonner confiance et remobiliser les personnes.

Toutes ces pistes sont intéressantes. Mais comme à chaque fois que « plus de la même chose » est la réponse à un problème, ces pistes sont insuffisantes car elles ne parviennent pas à couvrir les besoins et les logiques d’action des personnes concernées et de leur entourage professionnel. Ainsi, même renforcées ou amplifiées, ces pistes ne produiront pas ou trop peu de résultats si le cadre de référence du maintien au travail n’évolue pas.

Dans l’entreprise, le « traitement » de la maladie reste en effet avant tout juridique, et passe d’abord par l’arrêt maladie. Profondément ancré dans nos valeurs, le travail rime avec la santé : ainsi, la moitié des personnes qui veulent travailler pendant leur maladie disent le faire par envie personnelle, pour poursuivre leur vie « normale » plus que pour que pour faire face aux contraintes financières, pour se sentir en santé, malgré la maladie. Parce que la santé n’est pas l’absence de maladie. Un manager détaille la situation inédite dans laquelle il a permis à sa collaboratrice de travailler pendant son arrêt :

« Ma collaboratrice est partie en ayant tout organisé avec moi pour pallier son absence. Mais dès qu’elle a su que c’était grave et que ça allait être long, elle m’a demandé du travail. J’ai fini par accepter, si je voulais l’aider dans cette phase difficile, c’est ce qu’elle attendait de moi. On a mis un VPN, rien dit à personne et hop, c’est parti, elle a réalisé une mission, des histoires de stocks, elle maitrisait parfaitement. Elle a fait à son rythme. Quand elle est rentrée, 10 mois après, la reprise était tout naturelle… »

Pourtant, les représentations politiques et sociales ont du mal à dépasser les représentations de la maladie comme une perte, une diminution. De même, dans l’entreprise, le travail est représenté comme un ensemble de risques auxquels la personne fragilisée par la maladie serait passivement exposée.

Capacité productive variable et incertaine

Selon ces acceptions, tout naturellement, le maintien en emploi doit logiquement partir des risques du travail et des restrictions d’aptitude ou des « pertes » dues à la maladie. Dans ce sens, la « perspective salarié » ouvre à une réalité beaucoup plus subtile et contrastée, comme l’expérience de cette salariée en témoigne :

« À la médecine du travail, on me dit “vous êtes fatiguée, vous allez travailler à mi-temps”. Mais de devoir partir et laisser ce qu’on faisait en plan, c’est infernal… En une demi-journée, on ne fait pas la moitié de ce qu’on fait en journée ».

L’expérience des personnes ayant connu le travail avec ou après un cancer – ou une maladie chronique, ou une situation d’aidant – est celle d’une capacité productive variable d’un jour à l’autre et incertaine. Les stratégies qu’elles déploient se concentrent ainsi principalement sur les possibilités de jongler avec les contraintes de leur travail. Dans certains cas, les personnes sont suffisamment dotées de ressources – et leur responsable de marges de manœuvre – pour imaginer un nouveau régime de travail adapté :

« J’ai prévenu mon responsable : je veux reprendre à 100 %, comme avant, mais pas à mon poste. Je me fous du poste, et je ne veux pas de pitié́. Je lui ai dit : “tu connais mes compétences, tu connais mes difficultés actuelles, tu me mets là où je peux servir” ».

À l’image de ce témoignage, dans de nombreuses entreprises, des « maintiens bricolés » existent et donnent satisfaction aux parties. Ils sont pourtant fragiles, puisque souvent orthogonaux avec la loi, par conséquent discrets, et donc discrétionnaires. Pour toutes ces raisons, ils sont peu capitalisés et l’expérience se perd au lieu de s’accumuler.

Évolutions cognitives plus que techniques

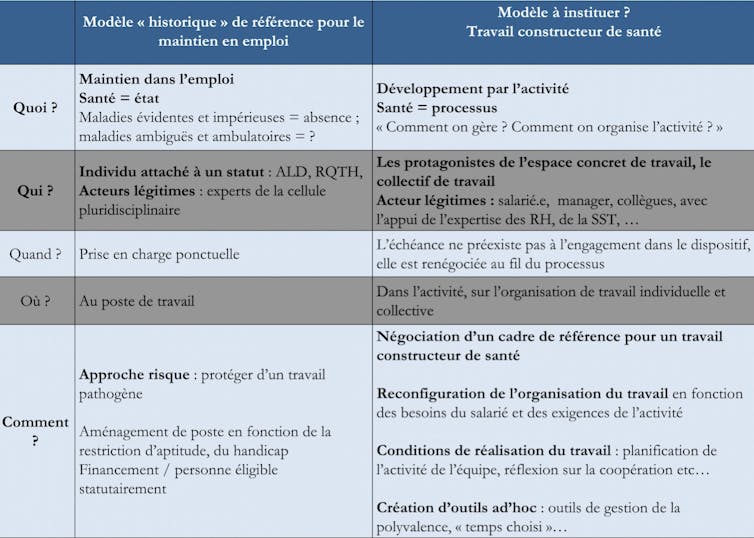

Quel nouveau modèle de maintien au travail permettrait alors de dépasser ces limites ? Pour réfléchir à ses contours à partir des expériences de terrain et de modèles étrangers inspirants, nous avons imaginé « une table de passage » pour mettre en évidence ce qui, terme à terme, distingue le modèle en vigueur (à gauche dans le tableau) d’un nouveau modèle à inventer (à droite donc).

Les évolutions restent souvent plus cognitives que techniques, et nourrissent l’horizon d’un « droit souple pour faire progresser la santé au travail et le travail en santé », pour citer le directeur général de l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle qui s’exprimait lors d’une conférence organisée en mai dernier.

Tout ou partie de ce modèle existe déjà ailleurs dans le monde, dans des dispositions légales ou conventionnelles qui touchent à l’organisation du travail, et pas seulement à l’éventuelle réduction du temps de travail ou aménagement du poste en lien avec une restriction d’aptitude. Par exemple, au Canada, on trouve un modèle proche issu de la loi sur les accommodements raisonnables. En Allemagne, il existe un autre modèle qui s’appuie sur le protocole négocié de « gestion de l’intégration dans l’établissement » (Betriebliches Eingliederungs management, BEM). Citons encore le modèle australien porté par le Fair Work Act de 2009 et le « right to request flexible working arrangements » (droit de demander des modalités de travail flexibles).

Dans ces initiatives, l’expérience des personnes concernées, pour elles-mêmes ou dans leur entourage professionnel direct, constitue un point d’appui fondamental pour innover dans des solutions concrètes, touchant à des innovations juridiques, organisationnelles et managériales.

Pascale Levet, Professeure associée en sciences de gestion, iaelyon School of Management – Université Jean Moulin Lyon 3

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.

Pascale Levet